Voir par ici la première partie sur les défis économiques de l’adhésion à un monde végane.

L’obstacle politique des lobbys

Malheureusement, toute la bonne volonté ne suffit pas toujours, et ce, même si elle est partagée par une majorité de citoyen-ne-s. Pour mettre en pratique ce projet, il faudra affronter les lobbys de l’exploitation animale. Ils font partie, j’en ai bien peur, des lobbys les puissants du monde en ce qu’ils recoupent autant les secteurs agro-alimentaires, pharmaceutiques, biotechnologiques, militaires, de divertissement, de chasse (et donc, d’armes à feu) et de mode. Ce n’est pas pour rien que Barbara Noske a développé la notion de complexe animal industriel pour référer à ce croisement d’intérêts économiques très puissants investis dans l’exploitation animale.

Ce pouvoir leur permet plusieurs formes de résistance aux changements: bloquer des projets de loi qui amélioreraient la protection animale (comme l’a documenté John Sorenson dans le cas canadien concernant la loi sur la cruauté animale); écrire de nouvelles lois (comme les fameuses lois ag-gag aux États-Unis qui veulent criminaliser l’espionnage des élevages ou des dispositions antiterroristes qui ciblent des formes d’actions directes pacifiques du mouvement animaliste et écologiste, comme le documente Will Potter dans Green is the New Red); poursuivre en justice les initiatives les menaçant (comme la poursuite contre la végénaise de Hampton Creeks, qui a échoué); octroyer des protections spéciales à leurs activités (comme la gestion de l’offre dans la production laitière et de volaille, au Canada, ou encore laisser l’expérimentation animale s’autoréguler dans les universités canadiennes); influencer la recherche scientifique et les recommandations gouvernementales (comme on l’a vu avec le rapport pour le guide alimentaire américain de 2015, qui s’est vu censuré parce qu’il préconisait de réduire les protéines animales pour des raisons diététiques et environnementales, ou encore les études anti-soya et pro-viande promues par le Weston Price Foundation); et manipuler l’opinion publique, à travers des campagnes d’éducation (ou plutôt, de désinformation) et de marketing (d’où l’intérêt de la page Je suis une pub spéciste). Bien que la puissance des lobbys diffère d’un pays à l’autre, ceux-ci semblent omniprésents et presque omnipotents dans les politiques de la plupart des États modernes.3

Il n’y a pas de solution unique et simple contre ce phénomène, et je ne sais quoi conseiller sinon que des généralités. L’on peut au moins soulever qu’il faut préserver les mécanismes de contre-pouvoir ou en instaurer de nouveaux pour éviter que les lobbys manipulent les règles du jeu à leur avantage; par exemple, limiter les contributions politiques des entreprises et des particuliers, encadrer la publicité et favoriser une éducation antispéciste ou politique en général. Cela exige également un investissement démocratique de la part de la société civile, notamment pour dénoncer l’influence indue des lobbys, réclamer plus de transparence et faire appel à des experts indépendants pour nous aider à prendre des décisions collectives éclairées — ce qui comme par une amélioration du financement public aux universités afin de garantir leur indépendance académique. S’associer avec des mouvements progressistes, ayant cultivé une tradition de résistance et acquis une expérience dans la dénonciation des abus du système, m’apparait également nécessaire pour développer un mouvement fort et crédible qui saura se faire entendre par la société.

Malgré la puissance des lobbys, je garde un espoir: le mouvement animaliste est déjà capable de beaucoup avec si peu de moyens. Pour citer un exemple, le documentaire Blackfish est crédité pour avoir significativement réduit les profits de SeaWorld. À chaque nouvelle apparition dans les médias, démonstration publique, festival végane, conférence publique, cours scolaire sur le sujet ou même conversation privée, les idées de respect envers les animaux frappent l’imaginaire, sensibilisent et convainquent des gens et montrent qu’un autre monde est possible. Peut-être que les lobbys seront vaincus par la force de ce mouvement social et politique qui est en marche. Mais pour cela, il nous faut aussi continuer à militer politiquement et à encourager, si possible de manière financière, les organismes de défense animale qui partagent un message abolitionniste et antispéciste.

Le coût humain et social: les milieux ruraux et les pays pauvres

Malgré cette possible aide collective pour la transition économique et même si les lobbys spécistes sont vaincus, deux obstacles majeurs perdurent. Premièrement, qu’en est-il des régions et provinces qui dépendent principalement de l’exploitation animale? Une grande partie des régions côtières, par exemple, n’existent essentiellement qu’à travers l’industrie de la pêche, et les régions nordiques ou montagneuses se prêtent naturellement mieux à l’élevage qu’à l’agriculture. Abolir l’exploitation animale risque d’entraîner l’avènement de nombreuses régions fantômes, ce qui obligerait des communautés et des familles entières à quitter leur territoire. On peut bien envisager une diversification économique, ou à davantage d’économie locale autosuffisante, ou encore offrir des subventions de déménagement et des bourses d’études, mais j’ai bien peur qu’il n’y ait pas de réponse universelle et entière à ce problème, surtout que l’élevage est pour le moment vu comme un moyen de protéger les régions ou d’assurer leur développement.

Port de pêche en Inde. © S.S. Kumar

Deuxièmement, il faut se rappeler que la plupart des emplois dans l’élevage se retrouvent en réalité dans les pays dits « en voie de développement »: selon la FAO (p. 268), en 1999, 987 millions de personnes pauvres pratiquaient l’élevage, ce qui représente 36% de la population mondiale vivant avec moins de 2$ par jour. Et on ne parle même pas des familles et des communautés qui dépendent indirectement de cette source de revenus ou de ce moyen de subsistance. Les priver de ce travail ou de cette nourriture les conduirait ainsi à une situation encore plus critique, pour ne pas dire à une famine encore plus généralisée, d’autant plus lorsqu’ils pratiquent l’élevage de subsistance. Dans plusieurs de ces endroits, d’ailleurs, les animaux se nourrissent sur des terres qui ne sont pas cultivables — on peut donc difficilement nourrir les humains avec la nourriture que consomment ces animaux.

À cet égard, plusieurs rappels sont de mise. Tout d’abord, il importe de prendre le problème dans son contexte plutôt que d’isoler la question animale des autres enjeux de justice humaine. En effet, il serait impérialiste et hypocrite d’aborder les devoirs des éleveurs envers les animaux avant de parler des devoirs des pays riches envers les pays pauvres ou de mieux apprécier leur situation économique. D’un côté, les règles de la mondialisation ont précarisé les populations de ces pays, par exemple lorsque les bonnes terres sont achetées par des corporations étrangères, lorsque le prix et la demande fluctuent sans cesse et amènent des instabilités dans leurs secteurs agricoles ou encore lorsque la production locale est destinée à l’exportation, empêchant la population locale d’acheter ce qui est produit par leurs voisins.4 Comme l’a démontré l’économiste Amartya Sen, une bonne partie des famines du XXe siècle étaient le résultat de problèmes économiques et non d’un manque de nourriture. D’un autre côté, le véganisme n’est pas toujours une option réaliste dans certains pays, du moins pour le moment. Cette réalité est donc complètement différente des pays industrialisés où l’abolition de l’exploitation animale ne pose pas de dangers de malnutrition ou de famine. Pour aider les animaux, il nous faut donc d’abord aider ces populations humaines, si possible en développant des méthodes d’agriculture durable non animale assurant leur sécurité alimentaire, ou sinon par des mesures d’aide internationale si elles sont réclamées, et surtout en remettant en question un système économique qui est rarement à l’avantage des plus pauvres.

Il faut souligner qu’il serait aussi impérialiste d’aller imposer des politiques à ces populations, et à plus forte raison si l’on vulnérabilise des collectivités parmi les moins bien loties de la planète. L’abolition de l’exploitation animale doit se faire en collaboration avec ces communautés (y compris avec la population de notre propre société), et non à leurs dépens ou contre leur volonté. Pour cette raison, je compte revenir sur cet aspect important lors de la sixième partie de cette série qui portera sur les relations internationales et interculturelles. Dans tous les cas, les difficultés à abolir l’exploitation animale dans certaines régions du monde ne diminuent en rien le devoir de le faire dans les sociétés où c’est possible.

Notre système économique tue les animaux sauvages

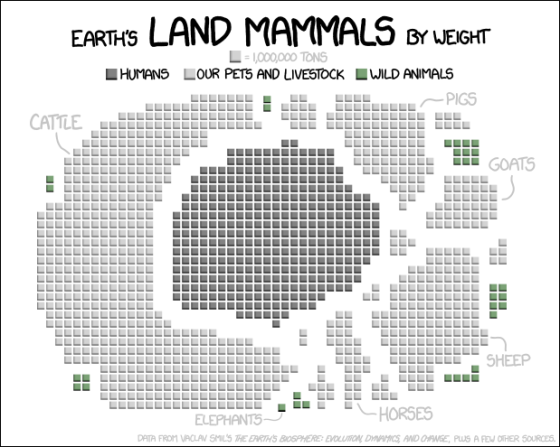

Le projet que j’ai esquissé jusqu’à présent est colossal et présente de nombreux problèmes non résolus. Malgré tout, dans une optique antispéciste, le plus grand défi ne viendra pas tant de l’abolition des secteurs exploitant des animaux, mais bien plutôt de la sortie d’un modèle économique n’impliquant plus la destruction de l’environnement. En effet, l’extraction des ressources naturelles en particulier, et toute modification de l’environnement en général, a un impact direct et violent sur les animaux sauvages. Il ne s’agit pas seulement des changements climatiques provoquant des augmentations de température, fonte des glaciers, acidification des océans et perte de biodiversité, mais bien de notre manière générale d’utiliser l’espace sur cette Terre. Dans leur rapport Last of the Wild v1, deux instituts écologistes estiment que notre espèce a un impact sur 83% de la surface terrestre. L’augmentation exponentielle de la population humaine, en plus de l’avènement de la société de consommation, a eu des conséquences désastreuses pour la faune. Par exemple, la population de vertébrés a chuté de 52% entre 1970 et 2010 et la population d’animaux marins a diminué de 49% entre 1970 et 2012 (alors que 80% des espèces marines sont actuellement exploitées ou surexploitées par la pêche). Le schéma suivant illustre combien la biomasse des mammifères sauvages (en vert) ne fait tout simplement pas le poids comparativement à la masse de l’activité humaine:

Au-delà de ces chiffres, ce sont les animaux individuellement qui souffrent des contrecoups de la civilisation. Lorsque ce n’est pas leur propre vie, ce sont leurs maisons, leurs milieux, leurs proches et leurs styles de vie qui se voient détruits par nos bulldozers, nos mines, nos usines, nos barrages hydroélectriques, nos villes, nos immeubles, nos autoroutes, nos bateaux, nos avions, notre agriculture et nos déchets. Notre mode de vie, de production et de consommation les tue. Et pourtant, nous nous devons de partager cette planète avec eux.

J’aurai l’occasion de revenir, au cours du prochain billet de cette série, sur les questions morales quant à nos rapports aux animaux sauvages. Pour l’instant, la question qui m’intéresse est: peut-on envisager un système économique ne reposant plus sur la destruction des habitats sauvages? Pour plusieurs, cela revient à bousculer les fondements mêmes du capitalisme. Le capitalisme, en effet, repose en bonne partie sur l’exploitation des ressources naturelles, refilant la facture à d’autres afin d’avoir le moins de coûts possible, et sans se soucier de l’épuisement des ressources et des conséquences environnementales. Même si, évidemment, ce système capitaliste ne repose pas uniquement sur l’extractivisme (il s’agit aussi d’exploitation des travailleurs humains et non humains, de concentrations des pouvoirs politiques et des moyens de production), il en dépend énormément. Et cela est tout simplement incompatible avec le respect des animaux sauvages — car comment peut-on extraire du pétrole, exploiter une mine ou couper une forêt sans les affecter?

La gestion de déchets n’est qu’une conséquence parmi d’autres que notre mode de vie entraîne sur les animaux. © Chris Jordan

L’adhésion à une société antispéciste exige ainsi de remettre complètement en question ce système. Heureusement, l’idée n’est pas nouvelle et est déjà largement discutée par quiconque prend au sérieux la crise écologique (ainsi que, évidemment, par la tradition marxiste et altermondialiste, même si celles-ci critiquent le capitalisme pour différentes raisons5). L’une des approches les plus prometteuses fait appel à la décroissance, c’est-à-dire le projet de se détourner d’une économie basée sur l’extraction de ressources (qui est ultimement vouée à sa perte, étant donné les limites biophysiques de la Terre) pour explorer des formes d’économies davantage circulaires, étant par exemple basées sur l’autoproduction et le travail manuel, sur des formes de consommation modestes et renouvelables, sur des services utiles à la société, sur la culture, sur des formes de divertissement requérant peu de ressources, etc.6 Dans cette optique, même l’idée reçue de développement durable est douteuse, car elle suppose que le développement est encore possible et souhaitable et elle intègre rarement les intérêts des animaux sauvages dans sa conception de ce qui est « durable ».

Une critique du capitalisme nous amène ainsi à revoir en profondeur nos notions de propriété privée, de richesse, de crédit, d’actions boursières, d’entreprise privée, de productivité, d’énergie, de ressource, et ainsi de suite. Il s’agit, en fait, de revoir à peu près tous les secteurs économiques, les manières de produire et de consommer, et notre rapport à la technologie. Je ne pourrai passer en revue les débats et les diverses solutions proposées (et pour être honnête, étant néophyte, je suis loin de bien tout comprendre), mais il semble indispensable que le mouvement antispéciste se joigne à la discussion pour envisager, en collaboration avec cette expertise qui se développe et ce militantisme qui s’active, la possibilité d’un monde où le mode de vie humain n’entrave plus les conditions d’épanouissement des animaux, domestiqués et sauvages, humains et non humains. Cet échange ne sera pas toujours évident, car le mouvement écologiste continue à faire la promotion de l’exploitation animale pour décentraliser le système et diversifier les économies locales, mais il faudra démontrer que d’autres alternatives sont possibles, souhaitables et moralement nécessaires.

Alors que l’égalité animale représente déjà un idéal ambitieux, celui de la décroissance peut paraître encore plus utopique. Malgré le fait que nous vivions dans une ère où le souci de l’environnement se veut à la mode, peu sont prêts à adhérer à un projet politique et économique aussi radical nous obligeant à délaisser notre abondance matérielle et nos habitudes de vie. C’est pourquoi il est essentiel d’arrimer ce programme à un projet social égalitaire, convivial et attrayant pour tout le monde car ne présentant plus d’exploitation des individus et de destruction de l’environnement. Il s’agit d’ailleurs d’un slogan souvent clamé par la gauche: l’économie doit être au service des gens et non les gens au service de l’économie. Il suffira seulement d’y ajouter que l’économie doit aussi être au service des animaux, et non les animaux au service de l’économie.

Dans le prochain billet de la série, je poursuivrai les réflexions sur le rapport à la nature que devraient entretenir les sociétés humaines afin de respecter les animaux qui y habitent.

Je compte aussi prochainement aborder la question du droit au travail des animaux — un travail qui serait distinct de l’exploitation à proprement parler.

Je tiens à remercier Christiane Bailey, Vincent Duhamel, Pierre-André Gagnon et Rémi Larue pour leur aide précieuse dans la révision de cet article.

3. Pour lire davantage sur les lobbys dans le contexte américain, voir entre autres le travail de Marion Nestlé, dont son livre Food Politics, les vidéos de Michael Greger sur l’influence de l’industrie sur l’alimentation et « The Politics of Meat » de Steve Johnson.

4. « À compter des années 90, cette déstructuration a été grandement facilitée par l’application, sous l’égide du FMI, des programmes d’ajustements structurels, tout particulièrement en Afrique. Sous prétexte de redresser les finances des pays récipiendaires de ses prêts, le FMI exigeait: 1) l’application de politiques d’austérité, 2) la privatisation des entreprises d’État, 3) lequel était par ailleurs sommé de réduire ses aides au secteur agricole, et enfin 4) l’ouverture aux investisseurs étrangers et aux exportations agricoles des pays industriels. » in « Une décroissance de la production agricole mondiale est-elle souhaitable? » de Rodolphe de Koninck.

5. La remise en question du capitalisme est aussi déjà bien vivante dans les études animales critiques, bien que cette critique s’intéresse davantage à l’impact sur les animaux domestiqués. Les ouvrages de David Nibert, dont Animal Rights/Human Rights: Entanglements of Oppression and Liberation (2002) et Animal Oppression and Human Violence: Domesecration, Capitalism, and Global Conflict (2013), et de Bob Torres, Making a Killing (2007), expriment bien combien, même si l’exploitation animale date de bien avant l’émergence du capitalisme, il ne saurait y avoir une libération animale tant que nous vivrons dans un tel système — un système qui est, après tout, basé sur le fait de considérer les animaux comme de la marchandise, des machines de production, des ressources naturelles ou des esclaves. Je ne sais pas à quel point je partage toutes leurs thèses, mais il s’agit bien d’une question inévitable.

6. La réflexion sur ce sujet est riche au Québec, comme on le voit dans ce Manifeste. Voir aussi: « Comment faire croître la décroissance? » publié dans le Devoir et le dossier paru dans Les nouveaux cahiers du socialisme.